『人間教育学研究』第7号「紀要」

令和3年3月31日発行 P11~27

■ PISA型読解力を高めるためのLanguage Arts(言語技術)の活用

~批判的思考力を磨くためのアプローチ~

Use of Language Arts to Improve Pisa-type Reading Comprehension

~Approach to develop critical thinking skills~

北村昌江

ノートルダム女学院中学高等学校

Masae Kitamura

Notre Dame Jogakuin Junior and Senior High School

キーワード:PISA型読解力 批判的思考力 言語技術

Abstract :This report supports the hypothesis that education using Language Arts is effective for Japanese students to acquire the critical thinking skills required by PISA-type reading comprehension. Japanese education is highly regarded worldwide,as evidenced by its ranking on the PISA surveys. However, a method for developing critical thinking skills required by PISA-type reading comprehension has not been established to date. In Japanese language education, intuitive education that values sensitivity to context and holistic understanding has traditionally been valued. On the other hand, the development of logical and critical thinking skills has not been sufficiently carried out. Therefore, the framework of teaching to develop language ability and thinking ability has not been established. In order to develop critical thinking skills, practical research was conducted using the Language Arts method as a reference. As a result, student’s language skills improved as well as their critical thinking. Conducting Language Arts in parallel with a program that respects the strengths of Japanese language education seems a promising method for students to develop world-class language and critical thinking ability.

Keyword: PISA-type reading comprehension,Critical thinking,Language Arts

■ 1. はじめに

2000年からOECDが行なっている生徒の学力到達度調査(PISA)は,世界の教育に大きな影響を与えた。欧米やアジアの国々は,PISA調査の内容を研究し,自国の子ども達の学力を上げるための方策を打ち出し取り組んできた。もちろん,日本においても同様に,子ども達に世界水準の学力を身につけさせようと動き出した。その原動力は,2003年のPISA型読解力が,OECD参加国30か国中12位になった「PISAショック」から始まった。日本においては,PISA型読解力を向上させることが教育の大きなテーマとなった。これを受けて文部科学省は,教育改革を進め,PISA型読解力の向上に努めた。その結果,2012年には,参加国34か国中1位になったが,そこを頂点に,2018年のPISA型読解力は,参加国37か国中11位になった。その要因について,文部科学省大臣官房審議官の矢野和彦氏は,以前の調査と比較して,ICTを活用して情報を処理することが求められた点と,「熟考と評価」という批判的思考力を問う問題への対応が求められた点を指摘している。(1)

ICTの活用能力は,日本の場合,日常の生活でゲームや情報ツールとして活用することはできても,学習場面での活用が質的にも量的にも以前から課題があった。2020年のコロナ禍では,諸外国と比較し,ICTによる教育環境の遅れがより鮮明になった。批判的思考力の育成に関しても,2011年学習指導要領の中で,「読解力については,必要な情報を見付け出し取り出すこと(情報へのアクセス・取り出し)は得意であるものの,情報相互の関係性を理解して解釈したり,自らの知識や経験と結び付けたりすること(統合・解釈,熟考・評価)が苦手である」と指摘している。そのため文部科学省は,「課題発見・解決の能力,論理的思考力,コミュニケーション能力や多様な観点から考察する能力(クリティカル・シンキング)などの育成・習得が求められる」(1)として,思考力・判断力・表現力といった資質や能力の育成を掲げ,教育に取り組んできた。具体的には,国語をはじめ各教科や総合的な学習の中で,事実を正確にとらえて伝える,情報を的確に読み取る,情報を分析し評価する,論述する,課題解決を行う,互いに協働しコミュニケーションするなどの学習活動が示された。これは,PISA型読解力,特に批判的思考力の育成を目指した教育活動だと言える。(2)

では,なぜ,これらの方策がPISA型読解力の中の重要課題である批判的思考力の向上につながらないのだろうか。筆者は,この疑問に対して,次のような課題があるのではないかと考えている。

(1)日本においては,言語文化の影響から批判的思考力のとらえ方が不十分で,どのような能力を育てるべきなのか具体的なイメージが持ちにくく,実践につながりにくい。

(2)能力重視の教育を時代が求めていることは, 理解できているが,入試制度によって形成されてきた伝統的な知識重視の教育観から抜け出せていない。

(3)批判的思考力を育てるための内容や方法の研究が不十分で,指導要領にも断片的な活動内容や指導例が示されるに止まり,批判的思考力の体系的な指導内容や方法が明記されていない。

これらの課題はあるが,次代を生きる児童生徒の資質や能力を保障し,世界標準であるPISA型読解力をいかにすれば育成できるのか考えた。その結果,PISA型読解力で成果をあげているフィンランドの読解教育やアメリカやカナダのEnglish Language Artに注目して,我が国の言語教育の指導内容や方法を探ろうと考えた。そこで,PISA型読解力や批判的思考力について再度整理し,日本の言語教育の課題に対してLanguage Artsの教育が,どのような有効性を示すのかを教育現場の視点から考察した。

■ 2.PISA調査が目指すもの

IEA(国際教育到達度評価学会)が示した学力観が世界の主流だった20世紀は,知識と技能の習得が目標であった。2000年からOECDが始めたPISA調査は「生きるための能力の育成」が主流となり,実社会で活用できる能力を育成しようとする学力観へ移行してきた。

この背景には,OECDの「経済成長」「開発途上国援助」「自由かつ多角的な貿易の拡大」という国際的な経済協力を求める時代の要請があった。(3)これを反映して,OECDでは,PISA調査の目的について次のように述べている。「各国の子ども達が将来生活していく上で必要とされる知識や技能が,義務教育終了段階においてどの程度身についているかを測定する事を主たる目的としている。そのためPISA調査の問題は,学校の教科で扱われているような知識の習得を超えた部分まで含んでいる。生徒がそれぞれ持っている知識や経験をもとに,自らの将来の生活に関係する課題を積極的に考え,知識や技能を活用する能力があるかを見るものである」としている。PISA調査は,変化する世界の中で生きるための知識や技能の活用能力を問うためものであることが分かる。(4)

PISAの調査の基本概念は,90年代後半から研究されてきたOECDのプロジェクトDeSeCo (Definition and Selection of Competency)の報告「コンピテンシーの定義と選択:理論的・概念的基礎」にある。この報告書には,「人生の成功と正常に機能する社会の実現を高いレベルで達成する個人の特性を,単なる知識や技能の習得を越え,共に生きるための学力を身に付けて,良好な社会を形成するための鍵となる能力概念としてキー・コンピテンシー」を定義している。(5)このキー・コンピテンシーは,①自律的に活動する能力(展望力,物語力,表現力),②道具を相互作用的に用いる力(言葉の力,科学的思考力,デジタル機器の活用),③集団で交流する能力(対話力,協働力,問題解決力)の3つのカテゴリーからなり,その中核に「考える力・思慮深さ(反省性)」を位置付けている。これらは,知識や技能の活用能力と言った限定的なものではなく,人間の発達を視野に入れて,長期的なスパンでとらえて,集団内での関係性や多様な教科との関わりをもった広い能力観を示している。PISA調査は,「考える力・反省性」という思考能力を重視していることが特徴である。

キー・コンピテンシーの中核である「反省性(考える力)」は,アメリカでは「批判的思考力」,イギリスでは「思考スキル」,オーストラリアでは「批判的・創造的思考力」と定義されている。各国とも,「反省性(考える力)」として批判的思考力の育成に注目していることが表1から伺える。そして各キー・コンピテンシーは,相互作用しながら育成されるもので,単独で形成されるものではないという点で,各国共通するものである。

■ 3.PISA型読解力とは

OECDは,PISA型読解力の定義(2018)について,「自らの目標を達成し,自ら知識と可能性を発展させ,社会に参加するために,テキストを理解し,利用し,評価し,熟考し,これに取り組むこと」だとしている。この読解力の要素として下記の6つをあげている。(4)

①「読みの流ちょう性」

テキストの全体的な意味を理解するために,語句とテキストを正確かつすみやかに読み,こうした語句やテキストを表現し処理する個人的な能力。

②「情報を探し出す」

読み手がテキストの中の,またテキストをまたいだ情報の選択を行うために,テキストの中の情報にアクセスして取り出し,関連するテキストを探索しながら選び出す。

③「理解する」

テキストの文字どおりの意味を理解し,単純な関連づけの

推論から,より複雑な整合関係まで様々なタイプの推論を生成する。

④「評価し,熟考する」→「反省性(考える力)」

テキストの文字通りの意味を超えて判断すること。テキストの内容と形式について熟考し,情報の質と妥当性を批判的に評価する。

⑤「課題管理プロセス」

特定の状況における読みの必要性を正確に説明し,課題に関連した読解の目標を設定する。こうした目標に向けた進捗のモニタリングを行い,活動の全体にわたり目標と方略を自己調整すること。

これらの要素から,PISA型読解力とは,自己実現を達成し,社会の中で生きるために,情報を理解するだけでなく,いろいろな場面で読解力を活用し,常に判断し,熟考し,批判的なものの見方を通じて物事に対応できる力だといえよう。この中で,④の反省性(考える力)つまり批判的思考力を問う設問は,PISA型読解力の中でも難易度が高い問題となっている。この能力は,取り出した情報を関連づけて推論(分析と解釈)することや,内容を熟考し,情報の信憑性や妥当性を批判的に評価することを問うものである。

2012年の中央教育審議会高等学校教育部会「批判的思考について」において,楠見 孝氏は「学習指導要領は,教科ごとの指導すべき事項は定めている。しかし,教科を越えた社会を生き抜く力,考える力(クリティカル・シンキング)などの習得について,その習得すべき内容を定め,教育方法や評価法・単位卒業認定することは未解決の問題である」として,日本においては,考える力(クリティカル・シンキング)に対する理解が十分ではなく,指導の内容や方法が確立されていないことを指摘している。では,批判的思考力とは,何なのか,どのようにとらえて考えるべきなのか確かめておきたい。

■ 4.批判的思考力とは何か

批判的思考力の起源について,楠見 孝氏は,次のように述べている。「古代ギリシャ哲学に起源を持つ。・・ソクラテスの哲学の方法論としての問答法は,対話において,相手の考えに問いを出し,知識を生み出すことから産婆術とも呼ばれる。問いを出すこと,知っていると思っていることに懐疑の目を向けることは批判的思考における明確なスキルである。」としている。さらに「プラトンやアリストテレスの哲学は,批判的思考の中核となる論理的で体系的な思考を実践するための基礎を築いた」として,古代ギリシャの哲学者達の教育方法に批判的思考力育成の起源があると述べている。20世紀になり,アメリカのプラグマティズム哲学者のデューイが「反省的思考」として批判的思考を「信念や知識を支える根拠とそこから導出される結論に照らして,能動的,持続的,慎重に考慮する思考」として,「批判的思考とは,自分の推論プロセスを意識的に吟味する内省的(reflective)・熟考的思考である」と定義している。(6)

批判的思考の要素について,楠見氏は次のように述べている。第1に,批判的思考は,証拠に基づいて論理的で偏りのない思考。第2に,批判的思考は,意識的省察をともなう熟考的思考。第3に,批判的思考は,最適解を求めた目標や文脈に応じて実行させる目標志向的思考。第4に, 批判的思考は,複数のプロセスと方略,知識に支えられた統合的な思考。(7)つまり,批判的思考とは,目標を持って問題解決を行う過程で,証拠に基づき,客観的で合理的に事象をとらえ,自分の考えを吟味,熟考する思考の過程であると言えよう。

また,道田泰司氏は,批判的思考を平易な言葉で「見かけに惑わされず,多面的にとらえて,本質を見抜くこと」と明記している。道田氏は,問題解決の過程で「見かけに惑わされない態度」(批判的態度)をもち,知識を土台に多面的に見る技術(柔軟な思考)や本質を見抜く技術(論理的思考)を駆使して,最適解を求めて解決に至る一連の思考過程であると指摘している。(8)

批判的思考は,古代ギリシャ時代の哲学の方法論を源流として,問答法や産婆術で問いを重ねて常に懐疑的な目をもって事実を確認しながら,問題を解決する思考過程で習得できる能力であることが分かる。さらに,デューイの「反省的思考」である批判的思考を重視し,事実に基づいて根拠を求め,結論を導き出すために熟考するプラグマティズムの考え方が,近代において欧米諸国で行われてきた。それ故,OECDのPISA型読解力の根底にも,古代ギリシャを源流とする修辞学的な考え方があると言えよう。そのため,欧米諸国の教育は,PISA型読解力で求める批判的思考力が,伝統的に教育の中に息づいており,批判的思考のとらえ方において,前述の定義を大きな違いはないと思われる。

では,日本においてはどうだろうか。日本においては,「批判」という言葉のイメージから,物事に反対する,否定する,受け入れないといった見方が一般的である。そのため,批判的思考力というと,相手を否定し論破する思考力だと認識されていることが多い。「批判」の漢字の意味は,「批」は,事実をつきあわせて決めることを意味し,「判」は,見極めるという意味がある。本来「批判」という言葉の意味は,事実に基づいて状況を見極め判断することを意味している。しかしながら日本では,互いの関係性の中で,以心伝心や共感性を求める国民性があり,批判的思考力は,日本人には不向きだという声すら聞こえる。仮に,批判的思考力の意味を理解し,これを育成する必要があると分かっていても,批判的思考力を育成する経験に乏しく,具体的なイメージが沸きにくく,指導の方法が見えにくいのが現状であろう。このような状況を改めるためには,世界の批判的思考力に対する教育的取り組みを分析することが有効だと考えた。

■ 5.批判的思考力の育成を目指した各国の取り組み

PISA調査の当初から,OECD参加国の中で上位を維持しているフィンランドをはじめ,欧米の国々は,読解力や批判的思考力の育成にどのように取り組んでいるのだろうか。

フィンランドは,第1回のPISA型読解力(2000年)からトップの結果を示し世界的に注目された。この国は,1994年から,教育の機会均等による国民全体の学力の底上げ,激変する社会で生きる思考力の育成,学校や教師の教育の裁量権委譲,児童・生徒の学習意欲を高める教育等に取り組んできた。(9)その中で,読解力として「情報の読み取り」と「考える力」の育成に重点をおいた教育を行なってきた。つまり,PISA型読解力を意識して教育改革が行なわれたのではなく,時代の要請に即して教育改革を行なった結果として,2000,2003年のPISA調査で,学力世界1位となったのである。

これは,フィンランドとOECDが求める生きる力が,同じ方向にあることを示していると言える。2014年のフィンランドのナショナルコアカリキュラムの教育目標は,「学びを奨励するのみならず,必要な知識を保証すること」として7つのコンピテンシーを示している。(10)

1)思考力,学ぶことを学ぶ(Learning-to-Learn)

2)文化的コンピテンシー,相互作用,表現力

3)自立心,生きるための技能/自己管理,日常活動の管理・安全性

4)マルチリテラシー(多元的読解力)

5)ICTコンピテンシー

6)職業において求められるスキルと起業家精神

7)参加・影響・持続可能な未来の構築

これらの育成において重要な役割を果たしているのが,言語能力で,フィンランドの伝統的な読解教育にポイントがあると北川達夫氏は指摘する。この伝統的読解教育は,3つの要素で構成されている。(11)

(1)「復唱読解(toistava lukeminen)」

文章の情報をそのまま取り出し,いつ,どこで,だれが,何を,どうしたのか問いかける。

(2)「推論読解(päättelevä lukeminen)」

文中の結論を,証拠となる情報を取り出して論証する。

「なぜ」の設問に根拠をもとに答える。

(3)「評価読解(arvioiva lukeminen)」

文中の情報を自分の知識や経験と結びつけ,新たな結論を導き出す。

これらは,前述のPISA型読解力が求める能力につながり,「情報を取り出す」「意味を理解し推論する」「情報を評価し,その妥当性を批判的に評価・熟考する」という能力の育成を目標にしている。2006年には読解教育の達成目標が,次のように,よりシンプルに改善された。

(1)「発見(löytö)の段階」

文や絵から情報を取り出し,問いに根拠をもとに答える。

(2)「創意(keksintö)の段階」

分析して推考し,それをもとに批判的に意見を言う。

これを見ると,情報を取り出す対象が,文章のような連続型テキストだけでなく,絵,写真,グラフ等の非連続型テキストも加わり,マルチリテラシー(多元的な読解力)の育成を視野に,分析的,批判的な思考を促す教育が強化されている。フィンランドの教育は,伝統的な読解教育によって,情報社会に適応する能力として多彩な情報を取り出し,根拠をもとに情報を分析し,それを論証し,反論する批判的思考力の育成を重視していることが分かる。

ニュージーランドは,フィンランドの1994年からの教育改革に,アメリカと並んで少なからず影響を与えた国である。当初より,PISA調査で高い学力水準を維持しているニュージーランドの教育は,全国共通のカリキュラム「ニュージーランドカリキュラムフレームワーク」によって,基本的な教育目標や教育内容が示されている。これらは「ナショナル・カリキュラム・ステートメント」として示され,「言語教育」「数学」「芸術」「健康体育」「自然科学」「社会科学」「テクノロジー」の7領域で構成されている(1999)。この7領域の中の言語教育の教育目標については,「言語教育は,書くこと,話すこと,聞くという言語技術的な能力と同時に価値や文化を伝えるための大切な手段として言語の意味を教えること」としている。テクノロジーにおいては,「人々が生きていくための関連あるテクノロジーの技量と理解の発達が必要で,テクノロジー教育は,問題解決,企画構成,コミュニケーション,批判的見方,分析力,統合力,評価力の発達が必要」だとしている。(12)

言語教育は,他の領域の育成の基盤であり,文化を伝えるコミュニケーションの手段としてトレーニングされ,それを活用してテクノロジー教育で求められる分析力,問題解決力,コミュニケーション力と並んで批判的思考力の育成を目指している。このように言語スキルの習得を基盤として言語能力を高め,コミュニケーション力や批判的思考力を鍛えようとしている点でフィンランドと共通する。

アメリカは,州ごとに独立して教育が行われているが,国の基準としてコモン コア ステイト スタンダード(Common Core State Standards:以後CCSSと表記)が作られている。アメリカにおいてもPISA型学力を意識し,CCSSでは,次代を生き抜く力として「21世紀型スキル」を掲げ,学習および変革のスキルとして「4C」を挙げている。これは,創造性と革新(Creativity and innovation),批判的思考力と問題解決力(Critical thinking and problem solving)コミュニケーションと協働(Communication and Collaboration)の4つのCを取って21世紀型スキルの「4C」としている。この具体的な内容は次の通りである。

<創造性と革新>

創造的に考え,それをもとに革新的に物事を遂行する。

<批判的思考力と問題解決力>

論理的・批判的に考え,熟考し,判断・決定し,問題解決する。

<コミュニケーションと協働>

明確なコミュニケーションを行ない,他者と協働する。

アメリカは,創造性やコミュニケーション力の育成と共に,問題解決力や批判的思考力の育成を重視した言語教育を掲げている。アメリカの母語教育は,English Language Arts(以後ELAと表記)とReadingの2教科で構成されている。ELAは,基本的言語スキルを指導し,Readingは,文学作品を読むことが中心となっている。ELAは,聞く(listening),話す(speaking),読む(reading),書く(writing),視覚的にとらえるビューイング(viewing),ビジュアル・プレゼンテーション(visual representation)という6つの活動からなる。これらは,互いの活動が複雑に絡み合い,日常に欠かせないコミュニケーションスキルを育成している。アイオワ州のCCSSに示されているELAをライティングの視点から見ると,下記のような能力が求められていることが分かる。(13)

① 人を説得する文章が書ける ② テーマを分析し主張を展開できる ③ 説明文や語り文が書ける ④ 明瞭で一貫性のある文章が書ける ⑤ 計画,修正,編集,校正が行える ⑥ テクノロジーを利用できる ⑦ 「問い」に基づきリサーチを実行できる ⑧ アカデミックな語彙が使える ⑨ 考察し適切な参考文献が選択できる ⑩ 剽窃(他人の情報を勝手に取り込む)をしない ⑪ 参考文献から根拠,論拠を得ることができる。

ライティングのELAは,課題に対して,「問い」を持ち,適切に資料を集め,根拠をもとに分析し,論理的一貫性を持たせて,相手を説得する文章を書くことを求めている。ライティングで求められるスキルは,ELA全体に貫かれ,21世紀型の学力を下支えする言語スキルとして,どんな学習の場面でも繰り返しトレーニングされ,コミュニケーション力だけでなく,問題解決力や批判的思考力を下支えしている。

カナダは,PISA調査の以前から教育改革に取り組み,フィンランドと同じく,その改革の結果として,当初からPISA調査では,トップクラスの成果をあげている。カナダの教育は,全国統一の教育制度はないが,各州の教育省の下で行なわれている。ここでは,オンタリオ州とマニトバ州の教育を見てみる。

オンタリオ州の教育は,1995年に「コモン・カリキュラム」が策定され,「高い競争力を有するグローバル経済に貢献し,地域における責任ある市民になるための最新の知識とスキルが必要」だとして,能力や学習スキルの育成に重点が置かれてきた。この能力や学習スキルとしては,「責任感」「自己管理能力」「課題解決能力」「コラボレーション」「学習への意欲」「自律性」があげられ,IT技術を活用し,教科横断的な学習をプロジェクトベーストラーニングで実施している。そして言語教育は,人格形成に深く関わり「卓越した教育,活気があり思いやりのあるコミュニティー,そして批判的に思考し,深く感じ取り,賢明に行動する」よりよい市民の育成に必要な教育と考えられている。(14)

マニトバ州の母語教育は,英語圏の国々と同じくELAによって言語スキルを習得させている。このELAの概念は,1)読む,2)書く,3)話す,4)聞く,5)ビューイング(viewing),6)リプレゼンティング(representing)の6つで構成されている。これは,アメリカのELAとほぼ同じである。マニトバ州の「English Language Arts (ELA)Curriculum Framework」2019年を見るとELAについて次のように示している。(15)

「ELAは,学校や生活に積極的に参加するリテラシーとしての規律があり,それにより情報の正確な読み取りや考え方を支えるものである」また「ELAは,学習者の我の世界と我々の世界をつなぐ役割を果たす」としている。ELAは,システムとしての言語を理解し,活用し,探究・創造することだとしている。これらを通じて,コミュニケーションし,批判的思考力を身に付け,最終的に,我の世界と我々の世界を認識しながら,コミュニケーション力や批判的思考力を育成することを重視していると言えよう。

マニトバ州では,幼稚園からELAの学習活動が始まる。幼稚園では,遊びを通じて,コミュニケーションの強化を図り,根拠をもとに考え判断すること,それぞれの視点で考えること,事実と意見を区別すること等を学び始める。小学校中学年から高学年では,読解力を高めるために,情報を分析し,質問し合って判断し,根気強く読み進め,物事の共通点や相違点に着目し,推論しながら結論を導き出す課題解決的な学習が行なわれる。小学校高学年になると,相手の意見を批判的に受け止め,反論し,代替えのアイデアを出すことも要求され,批判的思考力がスパイラルにトレーニングされていることが分かる。これらのカリキュラムは,教科横断的に行われ,学習の過程で,言語スキルの習得と共に,論理的思考力や批判的思考力の育成が図られている。

以上のように,欧米の教育は,知識や技能を越えて,学習の過程で磨かれる思考力の育成,特に批判的思考力の育成に重点を置いて行なわれている。それを支える言語スキルの習得のフレームワークが明記され,体系的に教育されている。

これらの教育は,5~6歳から始まり,発達段階に即してスパイラルにトレーニングされ習熟が図られる。そして教科横断的に学習課題が設定され,どの国も学習過程で批判的思考力を育成しようとしている。

では,日本の教育は,批判的思考力をどのように育成しようとしているのだろうか。

■ 6.日本における批判的思考力に対する取り組み

1947年の学校教育法五十一条(高等学校における教育の目標)によると「3.個性の確立に努めるとともに,社会について,広く深い理解と健全な批判力を養い,社会の発展に寄与する態度を養うこと」とし,「健全な批判力」の育成を明記している。

学習指導要領にPISA型学力が反映されるのは,2008年(平成20年)の改訂で「生きる力」の育成を目標に,知識・技能の習得とそれを活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力などの能力の育成が掲げられたことに始まる。(16)

2011年に文部科学省が示した学習指導要領「生きる力」の第1章「言語活動の充実に関する基本的な考え方」の中で,PISA型読解力や全国学力調査のB問題の結果を念頭において,「我が国の子ども達には,思考力・判断力・表現力等に課題が見られる」と指摘している。その点を改善するために,指導要領の改訂では,「思考力・判断力・表現力等の育成と言語活動の充実」について,次のような学習活動が示されている。

(1)体験から感じ取ったことを表現する,(2)事実を正確に理解し伝達する,(3)概念・法則・意図などを解釈し説明したり活用したりする,(4)情報を分析・評価し論述する,(5)課題について構想を立て実践し評価・改善する,(6)互いの考えを伝え合い自らの考えや集団の考えを発展させる等,である。また,2012年に文部科学大臣が示した「社会の期待に応える教育改革の推進」の中で社会構造の変化に対応するための初等中等教育システム改革として,教育の質の保障を掲げ,「考える力(クリティカル・シンキング)やコミュニケーション能力等の育成,体験的な学びに重点を置いた新学習指導要領等の着実な実施とフォローアップ」を掲げて推進してきた。(17)

文部科学省は,このようにPISA型読解力の向上に努めてきたにも関わらず,なぜ,読解力向上につながらないのだろうか。それは,やはり,楠見氏の前述の指摘の通り,教科を超えた社会を生き抜く力や批判的思考力の習得に関わる指導の内容や方法のフレームワークが明確でないために,教育現場では,批判的思考力を育成する実践につなげることが難しい。加えて,批判的思考力の育成が,日本において進まない理由は,言葉や文化の違いからくる批判的思考に対する誤解や,伝統的な知識重視の教育から,能力重視の教育への転換が進まないことにも大きな要因があると考えられる。

■ 7.批判的思考力を向上させるために

(1)言語構造や文化の違いを踏まえた取り組み

欧米の言語構造は,結論を先に述べてその根拠を次に述べるという構造になっている。話す場合にも,結論を言ってその根拠を述べて相手を納得・説得する論法となる。一方,日本の言語構造は,結論に至る過程が先にあって結論が最後にくる構造になっている。話す場合も,結論に至った思考の順に従って述べて,最後に結論を言う論法となる。論理的思考を展開するには,欧米の言語構造の方が有利であると思われるが,日本の言語構造で学んでも,PISA型読解力で常に参加国の中で上位層にあることは間違いない。これは,日本の国語教育の成果と言えるが,言語構造上の問題だけでなく,批判的思考力を育成する上で,言語文化の違いが,欧米と日本の教育のあり方に大きな影響を与えていると思われる。

欧米では,古代ギリシャ時代から培われてきた修辞学が基礎となって,相手を説得・納得させるため意見をはっきり伝えることが求められる「主張の文化」がある。その系譜を継ぐ欧米人にとって,自分の意見を的確に伝え,相手を納得させるための言語スキルを身につける教育は,当然のこととして受け止められている。

日本では,島国の中で生きるために,争い事をできるだけ避ける必要がある。そのため,自己主張は控え,協調しようとする「察する文化や共感の文化」がある。生きる術として獲得してきた言語文化が,教育に大きな影響を与えていることは,至極当然である。それ故,日本人にとって,批判的思考は,相手との共感を損なう考え方(批判したり,否定したりするもの)と認識される傾向がある。日本の国語教育において,論理的かつ批判的に情報を分析するより,情報を正確に読み取り,相手の心情を察し,共感することが重視される傾向があることはうなずける。

では,日本の国語教育は,論理的思考力や批判的思考力の育成に不向きなのだろうか。欧米人は,誰でも言語構造や言語文化の影響を受け,自然に論理的に話せるようになるかというとそうでもないようだ。北川達夫氏によるとフィンランドの教員が,「幼稚園の頃から,結論先行で,根拠をもとに因果関係を表現し,論理的に論を展開する教育を繰り返し行うことで,はじめて論理的・批判的思考が育成できる」(11)と発言していることを指摘している。つまり,欧米人も,論理的・批判的思考を身に付けるには,トレーニングしなければ,育たないと言うことである。このことは,言語や文化の違いがある日本においても,幼稚園や小学校の段階から,結論を先に言って根拠をもとに論理的に考え、表現する言語トレーニングを繰り返し行うことで,論理的思考や批判的思考を育成できる可能性があると言えよう。

(2)学習の結果重視からプロセス重視の教育へ

欧米の場合は,能力重視の教育なので,学習のプロセスで,いかに言語能力や思考力を向上させるかが教育の目的になっている。前述のように,相手を納得させる言語スキルを駆使し課題解決の提案をし,最適解を求める過程で思考力を育成することが,欧米の教育の目標となっている。

日本においても,近年,総合的な学習やアクティブラーニングの推進によって,学習の過程で資質や能力を育成する教育目標が掲げられている。つまり,欧米と同じ資質や能力重視の教育を実践しようと試みているのである。しかし,実際の教育現場は,依然として入試に向けた知識の習得が優先される教育が行なわれる傾向にある。伝統的に行なってきた結果重視の教育から,学習の過程重視の教育への意識改革は,なかなか進まないのが現状である。

言語技術教育を提唱する三森ゆりか氏は,月刊「人材教育」(2010年11月)「世界の共通基盤言語技術とは」の中で,日本と欧米の学習場面における問題解決のプロセスの違いについて次のように述べている。「日本の国語教育とグローバルスタンダードの言語技術(Language Arts)に基づく母語教育には,問題解決のプロセスに対する考え方の違いがある。日本の教育全般においては,問題と正解が直結している。例えば,日本の国語の問題では,小説の一部を抜粋し,『この時,登場人物はどう感じていたか』といった設問があり,解答の選択肢が並んでいる。解答の理由や背景,すなわち解答に至るまでのプロセスは問われない。したがって,選択肢から正解を導き出す方法を知っていれば,たいして考えなくても正解が導き出せる。これに対して,世界各国で行われている教育は,基本的にプロセス重視だといえる。

情報から何を読み取り,なぜそう考えるのか,その根拠はどこなのかを考えさせ,それを分かり易く人に伝えるための訓練を幼少時から徹底的に行なっているのだ。この言語技術のフレームワークが,認知・思考・表現方法における共通基盤として機能している。そのため多くの国々で人々がこのフレームワークを駆使して議論や交渉をすることになる。・・

(中略)・・・・したがって,国際的な競争力が必要とされる今,まずは日本の言語教育でも言語技術の訓練を行うべきだ。」と述べている。三森氏が使った「言語技術」というのは,前述に示した「Language Arts」の日本語訳である。三森氏は,欧米のLanguage Artsを日本の言語教育に導入し,そのフレームワークを活用し,言語スキルを習得し,世界標準の言語力を獲得すべきと主張している。

欧米と日本の教育を比較すると,図1のように,教育の目的の重点に違いや,指導の方法の違いがある。それぞれの国の違いを認め合いながら,欧米の教育の良いところを,日本の言語教育にどのように取り込んでいくかが重要である。 「読む・書く・話す・聞く」の能力の育成の過程で,体系的に言語スキルのトレーニングを行ない,習熟を図り,これを各教科や教科横断的な学習の場面で活用し,最終的に,批判的思考力を育成する教育を実現することが望まれる。日本においては,知識重視・結果重視の教育から,学習の過程重視への意識改革が必要である。この転換を進めるためには,2012年文部科学大臣が示した「社会の期待に応える教育改革の推進」の中の「大学入試改革」が大きな原動力となる。大学入試が,知識の力を競う知識重視の教育から,小論文等で考える力を競う能力重視へ転換すれば,おのずと日本の教育の価値観が変わることが期待できる。

2018年のPISA型読解力の低迷が発表されたが,コロナ禍で,以前のように世間で大きな話題になっていない。これは世界の中で,日本の教育が取り残される可能性を高めることになるので,現状を客観的に把握し,世論の問題意識を高める必要があると考えている。

(3)批判的思考力を育成する指導のフレームワーク構築

学習指導要領において,批判的思考力の育成に対する指導の内容や方法が明確でないことは前述の通りである。そのため,国語の教科書を見ても,PISA型読解力を意識した言語スキルに関連した内容には触れているが,紹介するにとどまっているのが現状である。例えば,小学校から国語の教科書に「根拠を持って話す」や「事実と意見を区別する」などの内容が掲載されている。中学校では,上記の内容の他に「視点を変えて考える」や「プレゼンテーションの仕方」「グラフの読み方」など,欧米のLanguage Artsの教育と共通する内容が示されている。けれども,上記の言語スキルは,個々に扱われ,それぞれの関連性や活用の見通しなどは示されていない。もちろん、意図的に繰り返しトレーニングされる扱いにもなっていないので,言語スキルとして習熟することは期待できない。(18)

欧米のLanguage Artsによる言語スキルの教育は,指導の内容や方法が体系的に示され,発達段階に応じて,指導のフレームワークが示されている。これを基に実践研究することで,日本の児童や生徒にPISA型読解力で問われる批判的思考力を鍛える手掛かりが得られるのではないかと考えた。

■ 8. 日本における「Language Arts」研究

日本における「Language Arts」に対する研究は,1980年代から見ることができる。物理学者で学習院大学の元学長であった木下是雄氏は「理科系の作文技術」(1980)の中で言語技術について述べている。「日本の学校における作文教育は文学に偏向している。(中略)心情の動きがどれだけ生き生きと描かれているかによって評価される。(中略)こういう作文教育があってもいいと思う。しかし,私は,その他に,正確に情報をつたえ,筋道を立てて意見を述べることを目的とする作文教育―つまり仕事の文書(理科系の人が仕事のために書く文章)の基礎となる教育―に,学校がもっと力を入れるようにならなければならない」として日本の作文教育に一石を投じている。加えて,アメリカの大学生の一般教養としてイングリッシュ・コンポジッション,またはレトリックが必修になっていることに触れ,次のように続けている。「このレトリックは,言語によって情報や意見を明快に効果的に表現伝達する方法論だ」とし,「この種の作文教育は,欧米諸国では,小学校の段階からはじまり,コミュニケーションの道具として言葉の使い方を教える<言語技術教育>が中核とされている」としている。(19)

近年においては,文部科学省の言語力育成協力者会議のメンバーでもあった三森ゆりか氏が,欧米の母語教育である「Language Arts」を,日本の言語教育に取り入れることを主張してきた。三森氏によると「言語技術とは,思考を論理的に組み立て,相手が理解できるように分かりやすく表現すること」だとしている。さらに「豊かで実りある社会生活を営む上で必要不可欠な技術であると同時に,国際社会で日本人が堂々と自己主張をしていく上で欠くことのできない技術でもある」として,日本の国語教育に積極的に言語技術を取り入れることを進めてきた。(20)

近年,私学を中心に言語技術教育が広がり,千葉市をはじめ,いくつかの教育委員会でも言語技術教育を取り入れている。また,大企業やスポーツ業界の人材育成プログラムとしても活用されている。欧米の母語教育として行われているLanguage Arts(言語技術)が,日本の言語教育として活用され始めていることは興味深い。

■ 9.「Language Arts」(言語技術)のとらえ方

欧米諸国が実施している「Language Arts」を具体的に示すものとして,アメリカの教師向け解説書「Language Arts Process,Product, and Assessment for Diverse Classroom」が翻訳されている。この中に次のような記述がある。(21)

「ランゲージアーツ(言語技術)とは,聞く(listening),話す(speaking),読む(reading),書く(writing),考える(thinking),視覚的にとらえるビューイング(viewing),ビジュアル・プレゼンテーション(visual representation)という活動から構成される日常に欠かせないコミュニケーションスキル」だと述べている。ただし,考える(thinking)は,他の6つのスキルすべてを建物の基礎のように下支えする7番目のスキルとしてとらえている。そして,これらのスキルは,単独で習得されるものではなく,それぞれが緊密に関連しながら育成されるものだと強調している。これらの言語スキルは,思考のスキルとして活用され,課題解決の過程で 批判的思考力が育成されるのである。

ランゲージアーツには,日本の国語教育にはないビューイング(viewing)やビジュアル・プレゼンテーション(visual representation)という言語スキルが位置付けられている。ビューイング(viewing)は,絵や写真,表やグラフなどから情報を取り出し,分析して,根拠をもとに解釈を加えて論証する言語スキルを意味する。これは,フィンランドをはじめ諸外国が取り入れている言語スキルである。日本の社会科学習の中でも,資料活用として表やグラフを読み解く学習活動はあるが,情報を分析し,解釈を加えて論証するところまでの学習には,なかなか至っていないと思われる。ビジュアル・プレゼンテーション(visual representation)は,視覚的な情報を発信することを意味する。自分の考えを,相手に分かり易く伝えるため,絵・図・表・動画も活用し,プレゼンテーションソフトを用いて視覚的に訴える資料を作ることである。これは,近年,日本においても総合的な学習や探究学習の中で,トレーニングされることが多くなってきた。この際,プレゼンテーションをすることが目的になっていることが多く,問題解決のディスカッションの中で質問の質にこだわり,解のないテーマに対して批判的に考え判断し最適解を求めるところまで要求する学習活動は少ない。実は,この学習過程にこそ,内省的・反省的な批判的思考力を鍛える要素がある。

筆者は,「Language Arts」を世界標準の論理的思考力や批判的思考力を育成するために,言語スキルを習得し,日常の学習場面で活用すると共に,課題解決型の学習の過程で活用し思考力を磨くための言語教育と位置付け実践している。その際,教育現場において,国語をはじめ,各教科の成果を向上させるために言語スキルを活用することを教師間で共有し,協力しながら生徒の言語力を育成できるように心がけている。

指導内容は,問答法やパラグラフの書き方を基盤に,情報分析や情報表現のスキルを習得し,それを活用しながら,課題解決学習や探究学習ができるようにカリキュラムを構成している。課題解決学習は,自分なりの問いを見つけ,プレゼンテーションやディスカッションを行いながら,課題に対する最適解を求める学習を組み込んでいる。この学習の過程で,内省的に考える批判的思考力を育成しようと試みている。次に,実際に行なっている本校の言語技術教育を紹介する。

■ 10. 本校の言語技術教育の特徴とカリキュラム

本校は,私立の中高一貫校で教育目標として「21世紀型の学力の4Cの育成」をめざしている。この「4C」とは,米国のCCSSの21世紀型学力に近いもので,創造性(Creativity ),批判的思考力(Critical thinking ),コミュニケーション力(Communication )協働(Collaboration)の能力の育成を目指している。これらの能力を習得するためには,土台となる言語スキルを鍛えることが重要だとして「言語技術教育」を中学生対象に取り入れている。

本校の言語技術教育のフレームワークは,言語スキルの基盤となる「問答法」「事実と意見の区別」そして書く力を鍛えるための「パラグラフライティング」を繰り返しトレーニングするところから始まる。これらの言語スキルは,他教科や生活場面でも活用することを促し,習熟を図ろうと試みている。上記の基盤スキルを土台として次の基本的な5つの言語スキルを指導している。

1)情報伝達スキル

目で見た物を言葉で伝える「描写」や,相手が必要とする情報を提供する「説明」をする

2)多面的な見方を鍛えるスキル

違う立場で考え,多角的に視点を変えて事象をとらえる

3)文章表現スキル

意見文,報告文,最終的に小論文の書き方等を理解する

4)文学的文章の読解スキル

説明的文章だけでなく,文学的文章である物語の構成,読み取り,物語の聞き取り(再話),コマ漫画を使った物語の創作や要約をする

5)情報分析スキル

連続型情報のテキスト分析の基礎として,非連続情報(絵・写真・表・図 等)から情報を取り出し根拠をもとに解釈して推論し分析する

これらの基本的なスキルは,それぞれのスキルを習得するだけでなく,相互に関連しながら学習が展開される。さらに プレゼンテーションやディスカッションのような発展学習の場面で活かされ,課題解決学習や探究学習の過程で,思考力を高めるように心がけている。次にその一例を取り上げて説明する。( )内は関連する言語スキルを示している。

<例 国連のSDGs「差別」から身近なテーマ研究へ>

1)課題発見過程で、身近な差別問題に目を向け,関心のあることを問答法で伝え合う。SDGsの視点からも「差別」を考え,問題意識を明確にする。(問答法、視点を変える)

2)研究の目的や方法を考え,問答法を使って他者にプレゼンテーションして意見交換することで,より目的意識を高める。(問答法,事実か意見か区別,パラグラフで表現 等)

3)調査の過程で集めた情報は,個人の意見か,それとも事実に基づいているのか区別する。そして,情報の出所だけでなく,その情報が信頼できるかどうか批判的な視点で吟味する。(情報分析,批判的な見方)

4)iPadを活用してプレゼンテーションを作成する際,文章は最小限で,イラストや写真や表を有効に活用し,情報を分かり易く伝えられるように工夫する。事実による情報を取り上げ,相手の納得が得られるように工夫する。(問答法によって事実をもとに根拠を立てる,説明の技術,プレゼンテーションの技術 など)

5)プレゼンテーション画面に即して,説明原稿を作成する。質問を想定し,具体的な例は示しているか,言葉の定義は明確かなども確認しておく。(相手の視点で考える,批判的な見方,パラグラフライティング)

6)プレゼンテーションした後,質疑応答することで,発表者は,自分の説明の不足を再確認し,自分の発表を反省的に見直す。また,相互評価する事で,互いに改善点を見直し,批判的な考え方を鍛える。

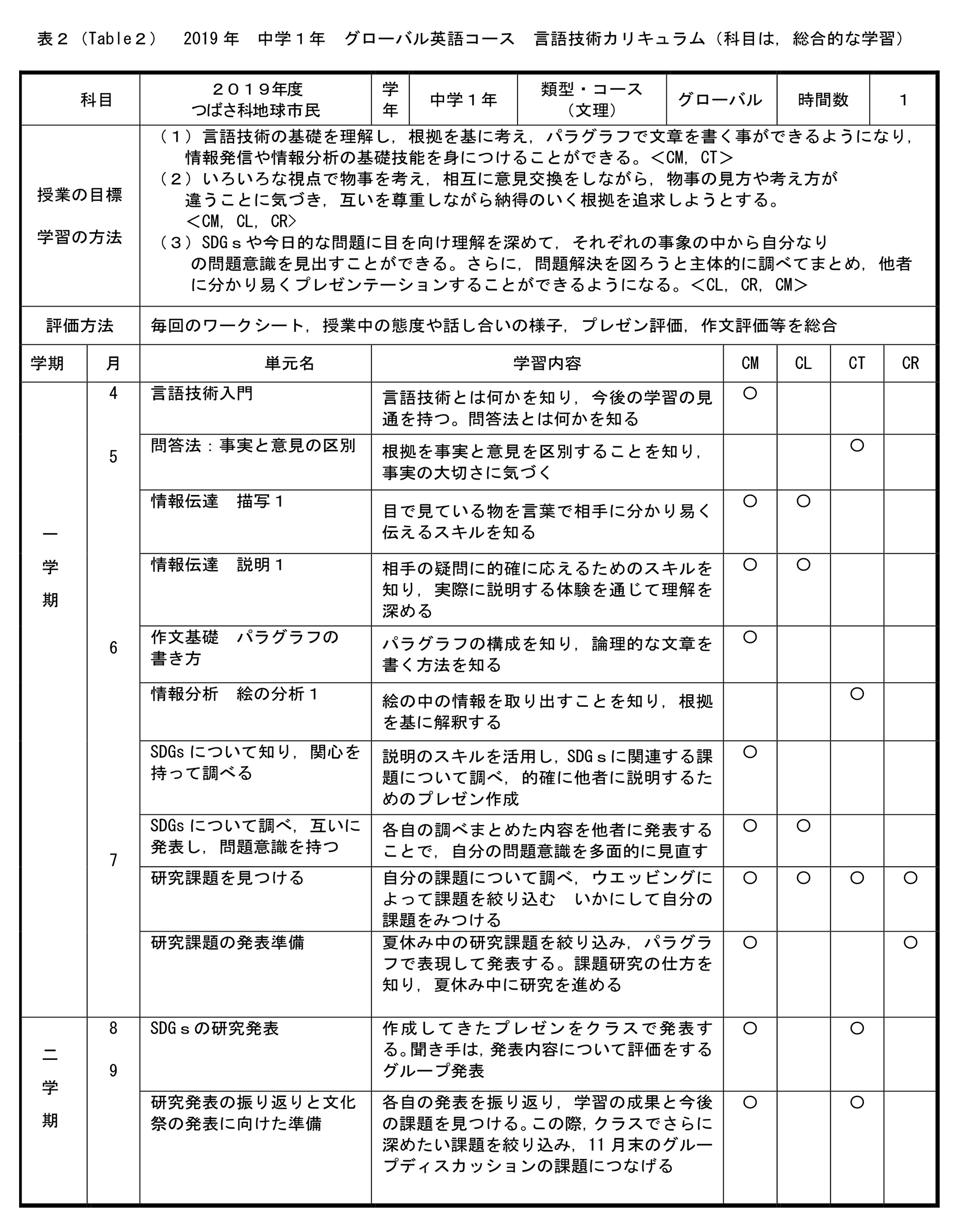

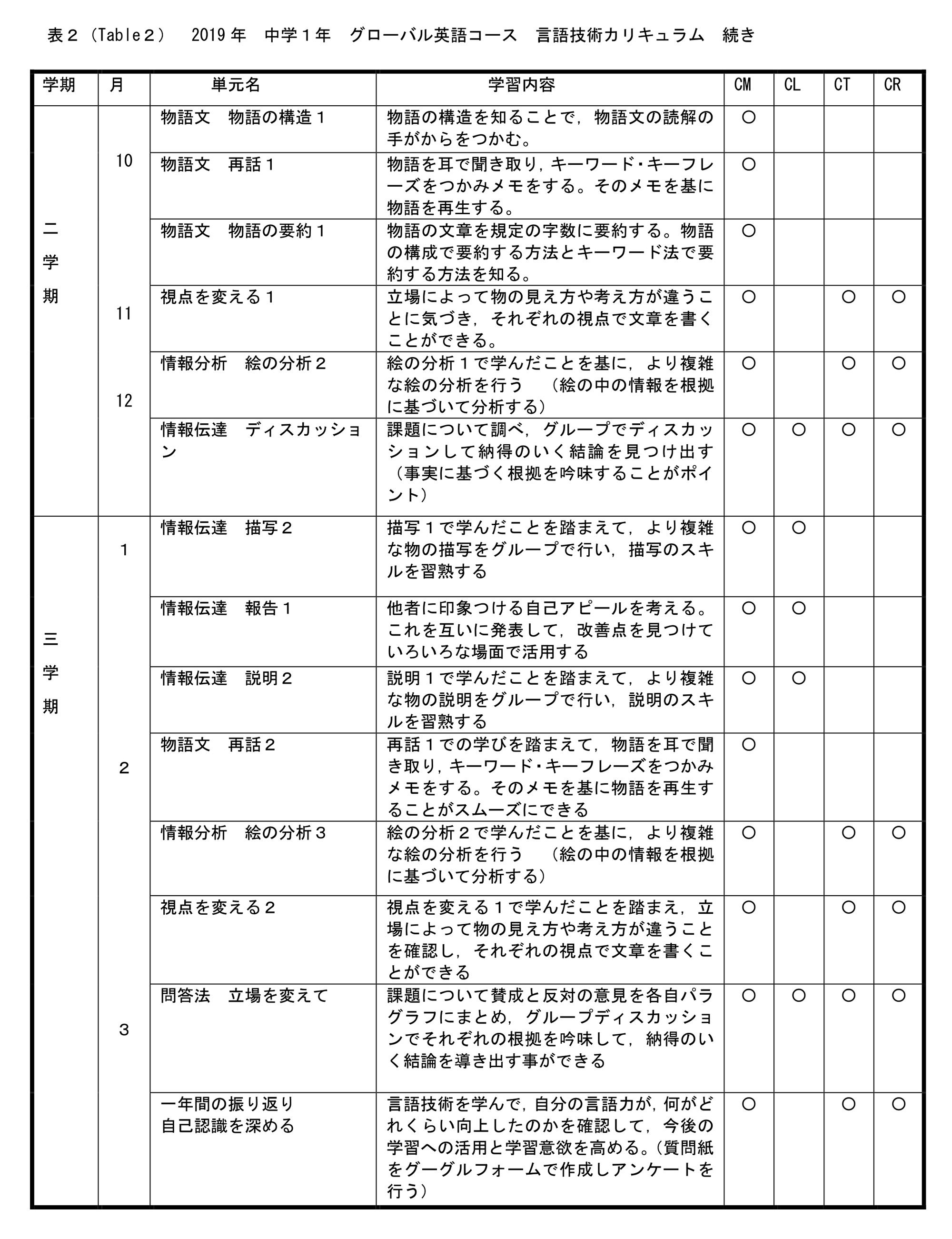

以上のように,言語技術教育は,言語スキルの習得をベースに,学習過程で活用され,最終的に思考力の向上を目指す構成になっている。では,これらの学習をより具体的に示すために,本校の言語技術のカリキュラムを次に紹介する。 これは,2019年度の中学1年生のカリキュラムで,グローバル英語コースのものである。昨年,週1時間の授業で,年間28時間実施した。後述の批判的思考力を問うPISA型読解力の問題に挑んだ生徒達の学習の軌跡を知る手がかりとなる。カリキュラムの中に示されているアルファベットは,それぞれの活動が,どの目標をめざすものか示したものである。

CM:コミュニケ―ション

CL:コラボレーション

CT:クリティカル・シンキング

CR:クリエーション

(カリキュラムは,次ページに表2(Table 2)として提示)

これらのカリキュラムを実施する留意点は次の通りである。

1)問答法や事実と意見の区別,パラグラフライティングは,どの授業においてもトレーニングする。具体的には,発言は問答法で行なう。その根拠は,事実かどうか確認する。自分の考えは,パラグラフで表現する(文学的文章の場合を除く)などをスパイラルに繰り返し学ぶ。

2)上記の基本的なスキルは,課題解決学習やグループディスカッションで活用される。特に2年生においては,質問力を向上させることに重点をおいている。

3)学んだスキルは,他の教科で活用する事を推奨する。他教科の教員との連携を図り,言語スキルの活用の場を広げスキルの習熟を図る。

4)授業場面では、常に何のために学ぶのか、学習の目標は何かを明確にして,ペアーワークやグループワークなど,基本的にアクティブラーニングで学習を進める。

5)授業の進め方は,重要な項目をパワーポイントで示し,生徒の手元のiPadでも確認できるようにする。課題はワークシートを使って進める。

6)課題解決学習は,課題の見つけ方や調べ方,正しい情報の見分け方など指導し,課題を明確にして,長期休暇中に自学習し,休み明けに教員のアドバイスを受けて,iPadを活用して作成しプレゼンテーションを行なう。これを相互評価し,より深めたい課題を精選して,グループディスカッションのテーマとして取り上げ,課題解決に向けてグループで最適解を求めていく学習につなげる。

これらの具体的実践は、2019年の人間教育学研究第6号 等

の中で報告している。(22)

言語技術教育は,言語スキルの習得からはじめ,言語運用の基本的スキルのトレーニングをスパイラルに行なっている。そして,習得したスキルは,いろいろな学習場面で活用され,その過程で論理的思考力や批判的思考力の基礎を育成するものである。次に,言語技術教育を1年間受けてきた生徒達が,どのような変化を見せたのか,2018年PISA型読解力の問題に挑んだ結果をもとに報告する。

■ 11.批判的思考力を問う問題に挑んだ生徒の結果

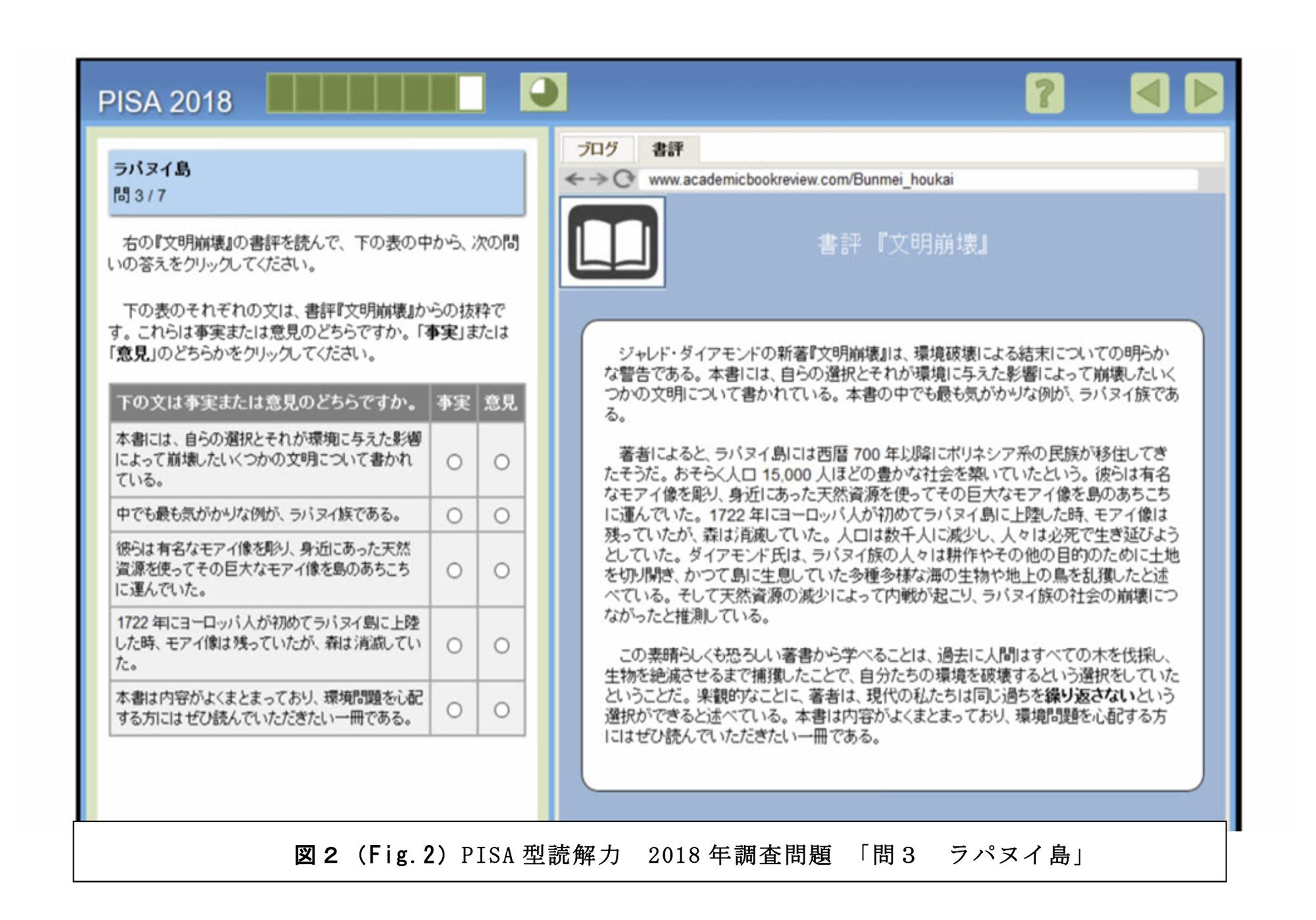

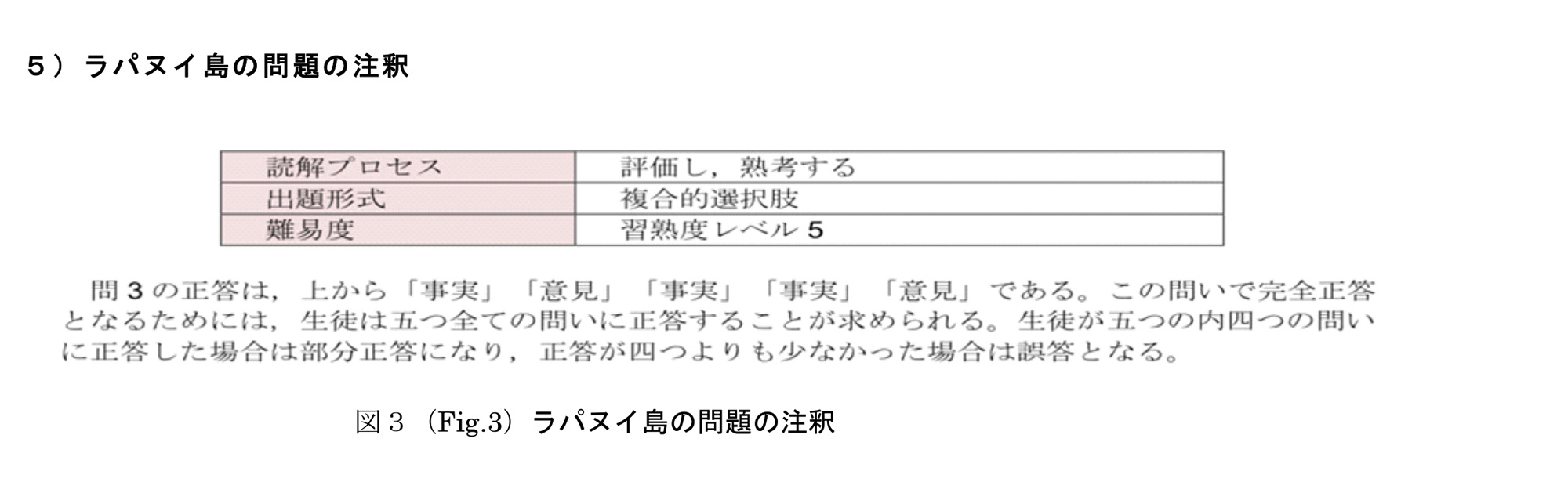

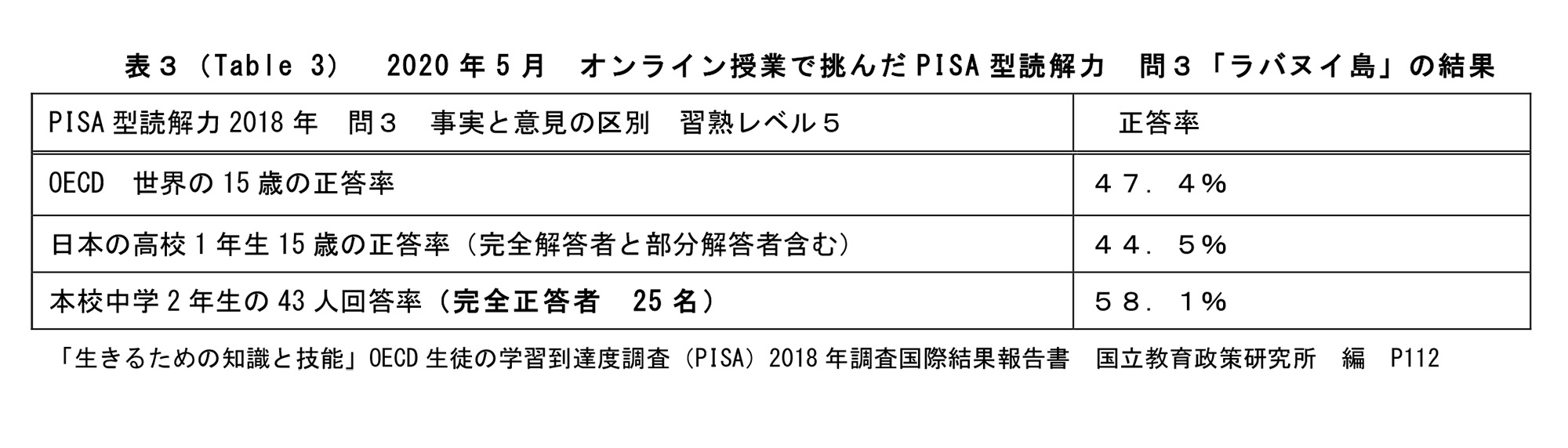

2020年度は,オンライン授業で言語技術教育が始まった。そこで,この機を利用して,言語技術教育を受けてきた中学2年の生徒達を対象に,ICTを活用した2018年のPISA型読解力の批判的思考力を問う問題に取り組ませた。対象者は,中学2年43名で,課題は,上記のPISA型読解力の問題3で,「ラパヌイ島」に関する問題である。これは「評価し熟考する」能力を見るものである。PISAの本調査と同様に,問題の提示や回答記入は,ICTを活用して行なった。相違点は,PISA型調査は,高校1年生15歳が対象であるが,本校の生徒は中学2年生であることと,事実と意見の区別について学んだ後に,復習問題としてPISAの問題に取り組んだ点がある。

なお、後述のデータは、正答率の平均値の比較に止まり、その他の統計的分析は行えなかった。そのため、本校の生徒の正答率が元々高かった可能性もゼロではないと考えられる。

PISAの問題は,図2のように本文の中からぬき出された文章が,事実か意見か見極めることを求めている。これは,難易度が高く,習熟度レベル5に相当する。問題は五問あり完全解答を正答とするが,図3の通り,5問中4問正答の場合は,部分正答として正答率に組み込まれてデータとして示されているようだが,本校の生徒は,5問完全解答者のみカウントしている。事実と意見を問う問3「ラパヌイ島」の正答率の平均は表3の通りで,部分解答も含むOECDの平均正答率47.4%,日本の正答率44.5%に対して,本校の中学2年の正答率は,58.1%となった。本校の生徒は,OECDの平均より11%,日本の平均より14%も高い成績を示した。このことは,日本人においても,言語技術教育を通じて,事実と意見の区別をトレーニングすれば,PISA型読解力の批判的思考力を問う問題に対応できる可能性を示すものである。このことから批判的思考力を育成する方法として,言語技術教育は期待できると言えよう。

■ 12.言語技術教育を受けた生徒達の振り返り結果

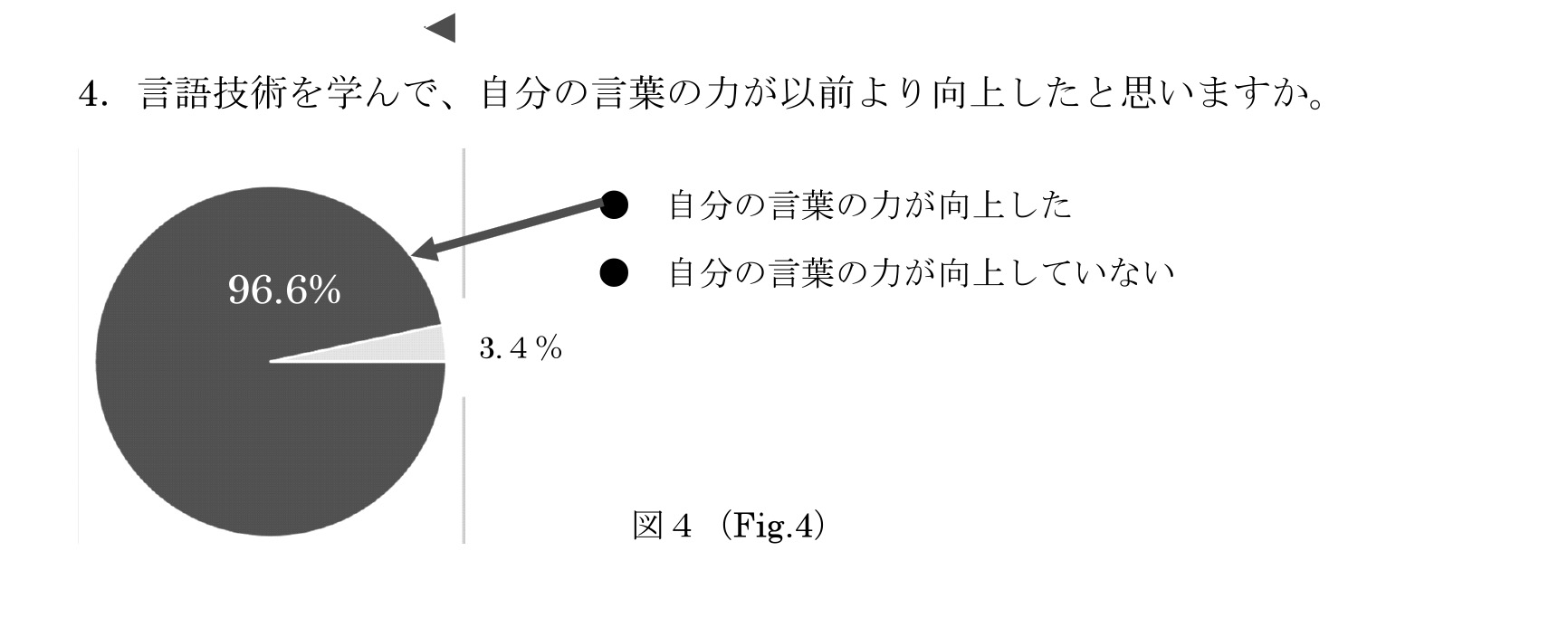

初めて言語技術を学習した生徒達は,どのようにこれを受け止めたのか知るためアンケートを実施した。このアンケートは,1年間の言語技術教育を総括して,2019年度の3月に振り返りアンケートとして実施したものである。これらのアンケート結果から見えてくる言語技術教育に対する生徒の受けとめ方をまとめると次のようなことが分かる。

2019年度 言語技術 学年末振り返りアンケート(回答者中学1年・3年 116名 2020年3月実施)

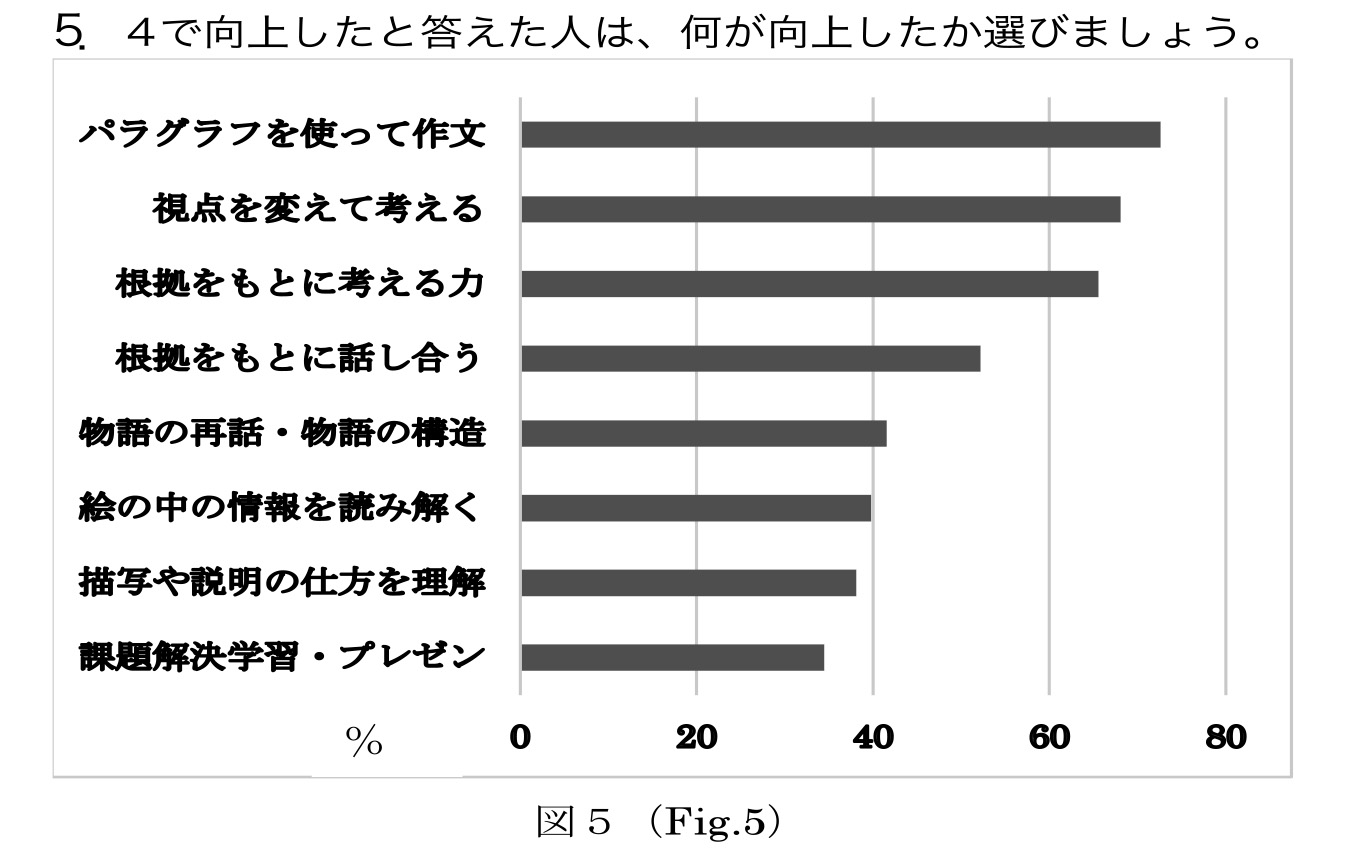

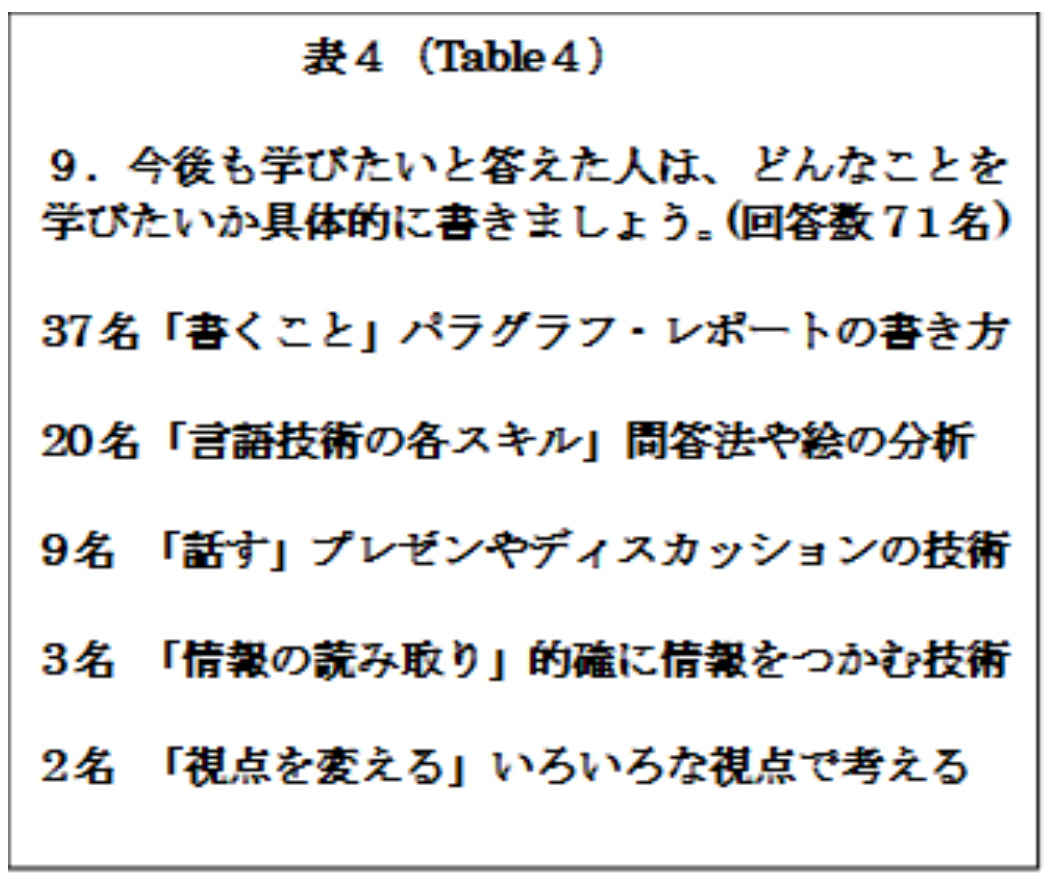

1)図4から,言語技術を学ぶことで,自らの言語力の向上を感じている生徒が96.6%に達している。具体的にどのような言語力の向上を実感しているかについては,図5で「パラグラフで文章が書けるようになった」が72.8%で多くの生徒が実感している。表4の生徒の記述を見ても、今後どんなことをさらに学びたいかという質問に対して「パラグラフを使って小論文を書くこと」をあげ,言語技術を学ぶことで文章を書く力が向上すると期待している生徒が37名に及んでいる。言語技術で,作文力の向上を実感し,今後もさらに作文力を高めたいと意欲を示している。

また,図5「視点を変えて考えることができるようになった」が68.1%,「根拠をもとに考える」が65.5%を示し,人と自分の見え方・考え方が違うことを改めて認識し,問答法で根拠をもとに筋道を立てて考えられるようになっていることを認識していると言えよう。

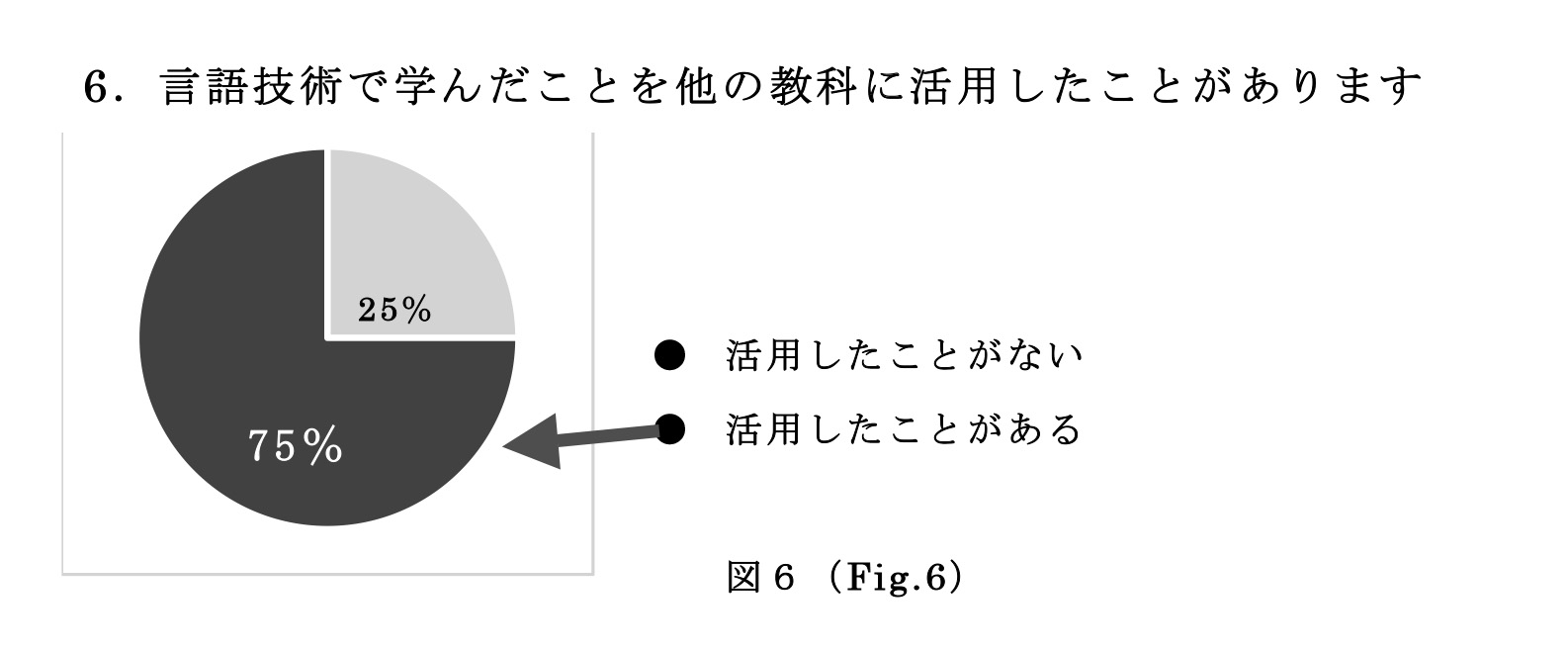

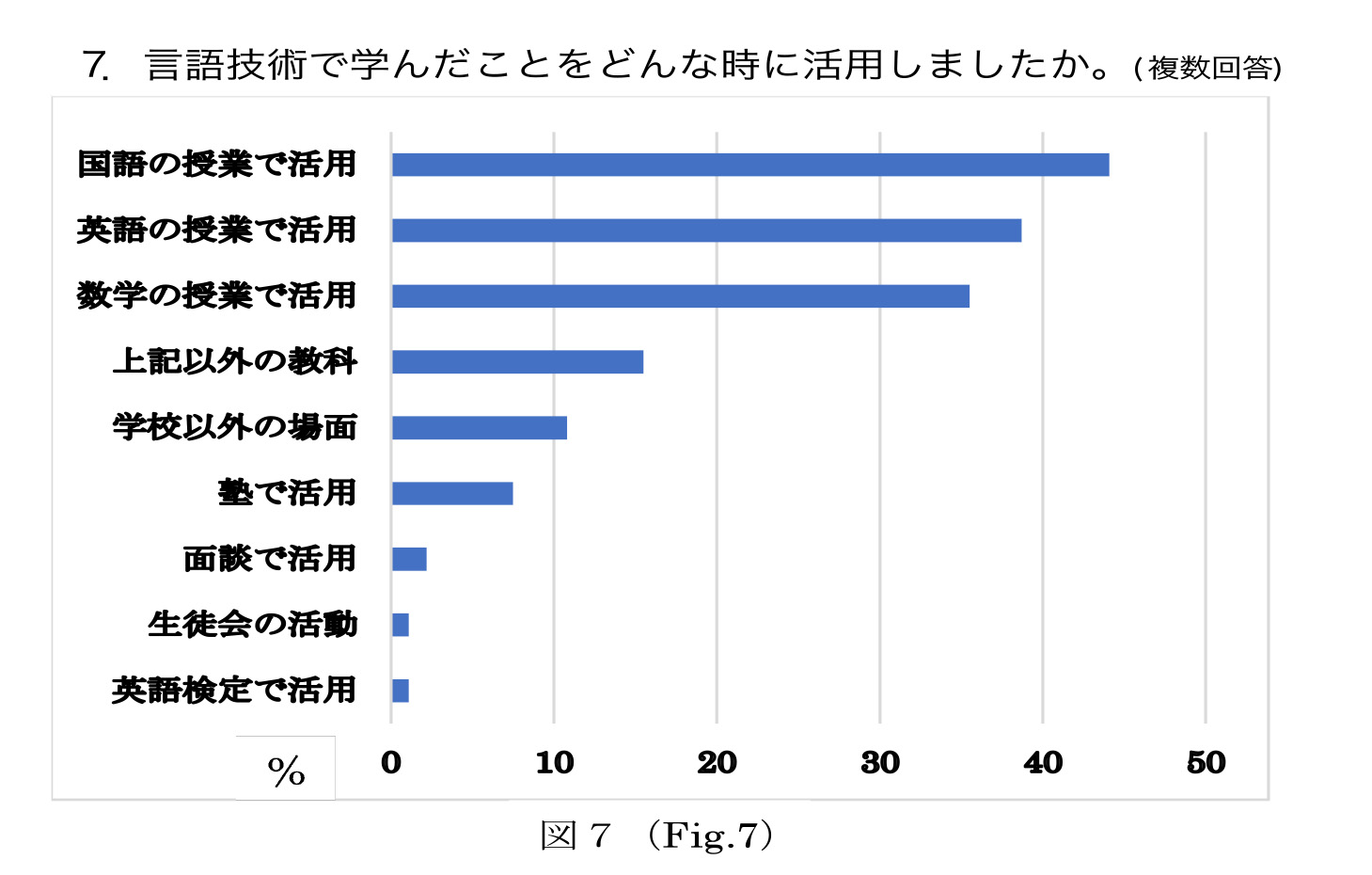

2)言語技術で学んだことを他教科で活用する事を推奨してきたことで,図6より,75%の生徒が,それを実践していることが分かる。図7を見ると,特に,国語,英語,数学の授業で活用率が高く,これらの学習の場面で,言語スキルを活用する事で評価される経験が,さらなる学習意欲につながっていると思われる。

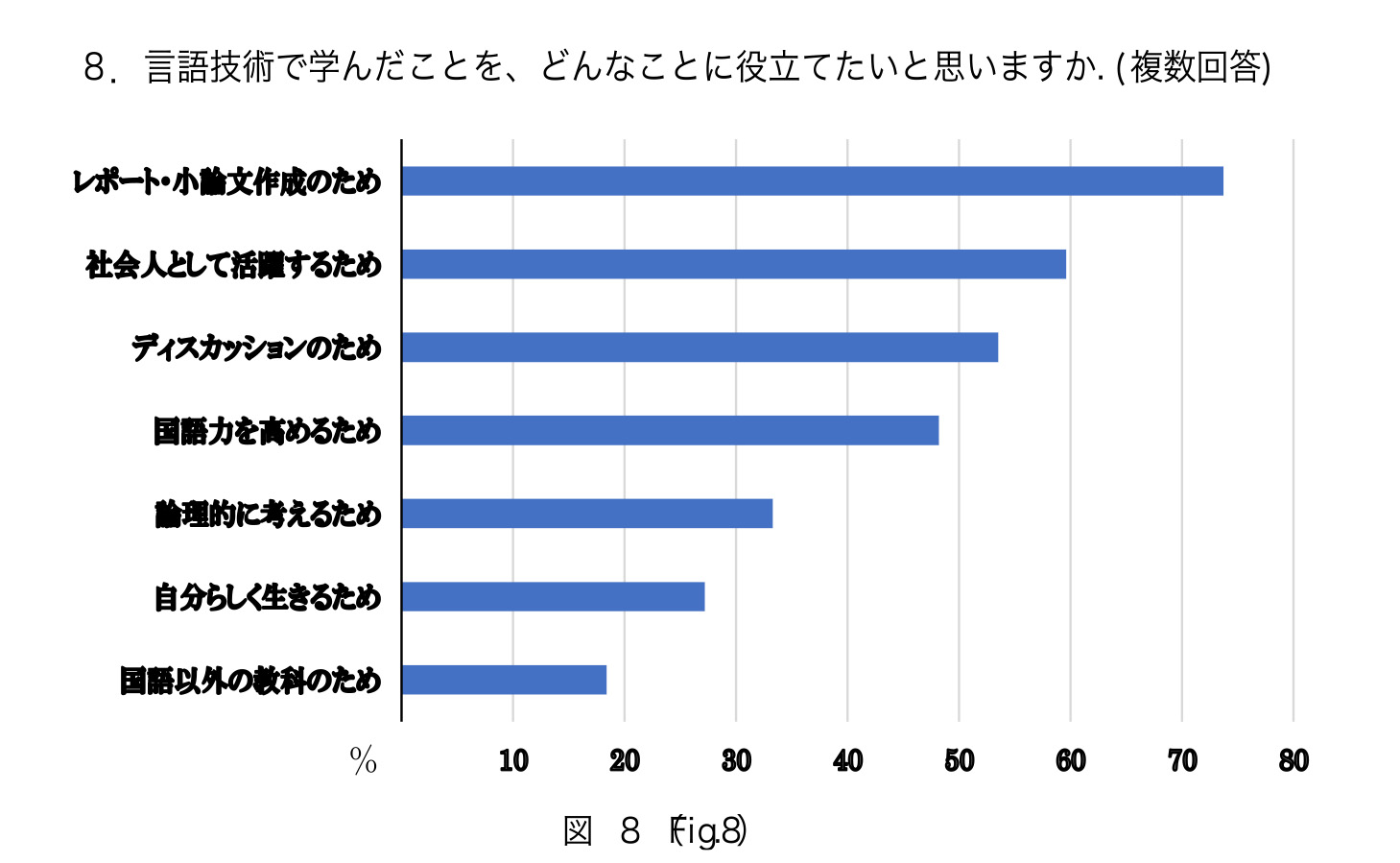

3)今後,言語技術教育で学んだことをどのような場面で役立てたいかに関して,図8から,73.3%が「レポートや小論文を作成するとき」,59.6%が「社会人として活躍するとき」,53.5%が「ディスカッションするとき」を挙げている。これらの結果から,言語技術の中で,パラグラフを使って書くトレーニングを繰り返し行なったことで,自らの作文力に自信を持ち,社会で生きていくために必要なコミュニケーション能力の向上にも手応えを感じていると思われる。

アンケートからは見えてこないが,授業の中での生徒達のつぶやきで興味深いことがある。それは,問答法を使って考え,話す中で「今までぼんやりしていた自分の考えが,はっきりしてきた」というものであった。漠然とした自分の考えが,以前より明確になっていることに気づき,生徒自身が自己認識を深めていることが伺える。まさに「我の世界」への気づきと言えよう。また,視点を変えて考える経験や,プレゼンテーションやディスカッションを通じて,他者の考えに触れ,他者と自分の考えの違いに気づき「我々の世界」にも目覚めることで,ディスカッションへの学習意欲を高めている。

これらのことから,言語技術教育は,書く力に対する手ごたえを生徒達に実感させ,問答法で論理的に考えることで,自己認識が深まり,習得したスキルをいろいろな場面で活用することで自己肯定感も高めている。そして課題解決学習の過程で,事実に基づいて考え,発表に対しては自分なりの疑問を持ち質疑応答をすることで,内省的に考えることができつつある。これらのことから,言語技術教育は,PISA型読解力や批判的思考力の育成に有効な言語教育であると考えられる。加えて、自ら考えて判断する体験を通じて自己認識を深め、学習への意欲にも貢献していることが分かる。

■ 13.終わりに

OECDのPISA型読解力は,激動のグローバル&IT社会において,国民が備えるべき資質・能力として,世界の国々が求める能力である。2018年には,「OECD Learning Framework 2030」で「教育とスキルの未来2030」が示され,「生徒が成長し世界を切り拓いていくために,どのような知識やスキル、態度及び価値が必要か」「学校や授業の仕組みが,(上記を効果的に育成するために)どのようにしたらよいのか」という未来につながる課題を示している。(23)日本においても,世界が求める知識やスキルそして思考能力である批判的思考力をどのように育成するか重要な課題が突きつけられている。これらの課題に取り組むために,欧米のLanguage Artsの教育は,日本の言語教育に多くの示唆を与えてくれる。

欧米人でも,批判的思考力を身に付けるためには,幼いときから言語スキルを繰り返しトレーニングする必要がある。日本人においても,体系的な言語スキルの習得プログラムが整備されれば,PISA型読解力が求める批判的思考力を身に付けることは十分期待できる。現行の国語教育を大切にしながら,平行して言語技術教育を取り入れ,世界標準の資質や能力を育成するために動き出さなければならない。具体的には次のような取り組みが望まれる。

(1)世界標準の読解力を育成するため,Language Artsの指導概念やフレームワークを参考に,日本版のLanguage Arts(言語技術)教育のフレームワークを構築することが必要である。これにより,PISA型読解力や批判的思考力の指導イメージが明確になり,言語力育成への関心が高まり教育現場での実践研究を推進することができる。

(2)総合的な学習だけでなく,各教科が,課題解決型の学習を横断的に扱えるように,教育システムを再構築し,教員同士の情報交換がしやすい環境を作ることが必要である。これにより,課題解決に向けたアクティブラーニングが展開され,児童・生徒中心の学習を実現して,思考能力を鍛える教育環境を作ることができる。

(3)上記を実現するためには,知識偏重の教育から能力重視の教育に変革することが不可欠である。大学入試改革を押し進めることで,能力重視の教育が認知されるようになれば,前述の(1)や(2)の実現が後押しされる。

そのためにも,2018年のPISA型読解力の結果をしっかり受け止め,社会全体でこれからの教育の課題を真剣に考えようとする世論が高まることが必要である。

これらの改革が実現するためには,時間とパワーが必要であることは言うまでもない。しかし,未来を担う児童・生徒に必要な教育を提供することに手をこまねいている時間がない。今できることとして,まずは,児童・生徒に対して世界標準の言語力を育成するために,欧米のLanguage Artsを参考に,日本版の言語技術教育の開発を行なうことが必要である。この開発過程を多くの方々と共有し実践研究を積み重ねることが,児童・生徒に世界標準の言語力を育成する道につながると考えている。

言語技術教育で習得した言語能力を活用し,批判的思考力を高め,生徒一人ひとりが,豊かで自律的な生き方を実現し,社会で活躍できることを願って研究を続けたい。

【引用・参考文献】

(1)矢野和彦審議官 文部科学省大臣官房審議官(2019.12.24) 特別寄稿 PISA調査2018とGIGAスクール構想 初中教育ニュース,第373

(2)文部科学省 2008~09年「学習指導要領」「生きる力」第1章「言語活動の充実に関する基本的考え方」

(3)国立教育政策研究所(2003・2006)「生きるための知識と技能」調査 国際結果報告書

(4)国立教育政策研究所(2019)「生きるための知識と技能」OECD 生徒の学習到達度調査(PISA)2018年調査国際結果報告書 P42・P70

(5)ドミニコ・s・ライチェン(2006年5月)

「キー・コンピテンシー 国際標準の学力を目指して」立田慶裕 訳

(6)楠見 孝 (2013年3月)子ども学 第84回 公開シンポジウム「批判的思考力を身につける・育てる」甲南女子学園

(7) 楠見 孝(2018)「Cognitive Studies」25(4), 461-474 「批判的思考への認知科学からのアプローチ」

(8)道田 泰司(2005)日本化学会情報化学部会誌 23巻 2号「批判的思考から研究を考える」 P54~60

(9)NHK(2007)BS1放送「未来への提言―フィンランド学力世界一の秘密」

(10)酒井喜八郎(2018)「フィンランドの社会科教育と教師教育の関連の特質」

(11)北川達夫(2006)「フィンランドの読解教育」 第2回研究会記録より

(12)神田嘉延(1999)「ニュージーランドの教育改革」鹿児島大学教育学部実践研究紀要第9巻

(13)アイオワ州の基準(2010)参考のCCSS の「国語」ライティング に求められる能力(6-12 年)について」

Common Core State Standards For English Language Arts & Literacy in History/Social Studies, Science end Technical Subject P5~33

(14)カナダの教育課程

http://www.jica.go.jp/mobile/hiroba/teacher/

(15)Manitoba University(2019)「English Language Arts Curriculum Framework A Living Document」Manitoba Education and Training P5~8

(16)文部科学省(2011)「学習指導要領の変遷」

(17)楠見 孝(2012)中央教育審議会高等学校教育部会に

おける提言「批判的思考について」

(18)「新編 新しい国語教育」中学1・2・3年 東京書籍

(19)木下是雄(1981)『理科系の作文技術』中公新書

P 2~12

(20) 三森ゆりか つくば言語技術教育研究所HP

(21)パメラ・J・ファリス/ドナ・E・ウエルデリッヒ(2016)「Language Arts Process,Product and Assessment for Diverse Classroom」(ランゲージアーツ 学校・教科・生徒をつなぐ6つの言語技術) 高橋邦年 監訳 玉川大学出版部

(22)北村昌江(2019)次代を生きるための言語力の育成」人間教育学研究 紀要 第6号 P31~45 日本人間

教育学会北村昌江(2018)「次代を生きる子ども達のための言語技術(Language Arts)」教育PRO 8月号

(23) 文部科学省初等中等教育局教育課程課教育課程企画室(2018)「教育とスキルの未来」Education2030